Solopos.com, SOLO – Mungkinkah muncul kembali gerakan kesenian di Kota Solo, yang dampaknya bisa menyebar ke berbagai daerah atau kota, seperti yang pernah terjadi pada periode 1970-an, 1980-an, dan 1990-an?

Pertanyaan ini pernah saya dengar berulang kali, bahkan terlalu sering, dalam rentang satu dekade terakhir. Pertanyaan itu sesungguhnya jenis pertanyaan pujian yang bersifat reflektif dalam perspektif kesejarahan dan sekaligus bernada sinisme.

Promosi Isra Mikraj, Mukjizat Nabi yang Tak Dipercayai Kaum Empiris Sekuler

Kenapa Kota Solo sekarang tak memunculkan lagi gerakan kesenian dari hasil karya kebudayaan yang banyak memberikan inspirasi kepada kaum seniman dan jejaring kesenian di wilayah lain?

Sebenarnya secara reflektif kita bisa kembali mengingat tentang seniman muda belia Sardono W. Kusumo pada awal tahun 1970-an melahirkan karya Samgita Pancasona yang menciptakan gegar budaya bukan hanya isu, tapi tema suatu karya yang menjadi salah satu khazanah seni pertunjukan kontemporer.

Beberapa tahun kemudian Wayang Buddha yang digagas Suprapto Suryodarmo berkolaborasi dengan penari, pengrawit, para perupa mengisi khazanah yang lain. Seiring dengan periode itu berbagai khazanah tradisi yang bermuasal dari Keraton Solo, tari dan karawitan, mengalami pendekatan lain.

Itu terjadi dalam suatu proses revitalisasi yang dikomandani oleh Sedyono “Gendhon” Humardhani bersama penata tari Tasman. Pendhapa Sasanamulya menjadi ruang laboratorium yang sangat intensif dalam proses pemikiran dan proses kerja.

Memasuki periode 1980-an proses revitalisasi kian menguat dan sejumlah karya tari serta karawitan dengan dasar eksplorasi pencarian bebunyian dan pembaruan hadir, salah satunya Debah karya Al. Suwardi.

Pada tahun 1980-an, Teater Gapit, grup teater dengan basis bahasa Jawa, menjadi fenomenal dengan lakon-lakon-lakon yang sangat menggigit melalui kekuatan bahasa Jawa “pasaran” menggugat kondisi zaman.

Dalam satu dekade grup teater sandiwara berbahasa Jawa ini membentangkan cakrawala pemikiran bukan hanya dalam konteks pertunjukan, tapi juga dalam sistem produksi yang melahirkan pendekatan estetika tata ruang yang memukau.

Seiring dengan berbagai isu gugatan terhadap pembangunan dan arus pemikiran kesenian yang sejak satu dekade sebelumnya subur menjadi perbincangan, tema gugatan pada arus pemikiran melahirkan sastra kontekstual yang dilontarkan oleh Ariel Heryanto bersama Arief Budiman dan Rama Mangunwijaya pada sarasehan kesenian di Monumen Pers Nasional pada Oktober 1984.

Setahun setelah itu, gugatan terhadap dunia pendidikan seni rupa dibedah oleh para empu dan masetro Soedjojono, Srihadi Sudarsosno, Sudarso Sp., Sanento Yuliman, F.X. Harsono, dan Yayak Kencrit dalam suatu perbincangan antargenerasi seni rupa di Pendhapa Sasanamulya.

Di Pendhapa Sasanamulya itu pula di antara waktu luang tiga dedengkot muda dunia pedalangan melahirkan Wayang Sandosa. Kota Solo menjadi ruang yang dinamis dan begitu banyak peminat kesenian dan seniman yang bersemangat memasuki ruang kehidupan kesenian yang telah membuka cakrawala lain yang selama itu mengalami sejenis kejumudan.

Bolak-balik selama beberapa tahun grup Teater Dinasti memasuki Kota Solo dengan lakon-lakon yang penuh dengan isu sosial politik menggugat rezim Orde Baru. Teater Surabaya dengan sutradara Basuki Rahmat hadir dalam olahan karya yang membumikan lakon-lakon Jerman ke dalam gaya ludrukan.

Kota Solo menjadi titik simpul dalam pertunjukan teater dari kota lain, juga dari Bandung, Semarang, Jakarta, dan luar Jawa. Periode 1990-an dengan isu kontemporerisasi pemikiran seiring dengan isu post-modern, Kota Solo menghadirkan peristiwa Nur Gora Rupa (1994), Refleksi Setengah Abad Indonesia (1995), dan sebelumnya, pada 1993, untuk kali pertama Temu Teater Indonesia digelar.

Catatan untuk semuanya itu, terutama pada periode 1970-1980, kita harus menggarisbawahi peranan Akademi Seni Karawitan Indonesia (ASKI), Pusat Kesenian Jawa Tengah (PKJT), dan Taman Budaya Jawa Tengah (TBJT) yang dikenal dengan nama Taman Budaya Surakarta (TBS) yang dengan tata kelola terbuka serta dasar pemikiran visioner menjadi fasilitator yang sangat favourable dalam proses kerja kesenian.

Lintasan pemikiran ini ingin mengajak kaum seniman dan kaum akademikus perguruan seni dan sekaligus mempertanyakan kondisi sekarang: kenapa dengan fasilitas yang lebih baik tak melahirkan lagi karya-karya dan peristiwa monumental?

Kenapa ketika begitu banyak peraih gelar doktor dan menduduki posisi profesor dalam kajian seni pertunjukan yang kian berkembang, tapi justru tak ada pemikiran yang berbobot dalam konteks sebagai dasar pijakan produksi kesenian di Kota Solo?

Tentu kita juga bisa mencatat tentang adanya produksi besar seni pertunjukan dalam kaitan dengan seremoni olahraga atau upacara tertentu. Kita juga mencatat begitu banyak lalu lalang koreografer, penari, serta musikus ke mancanegara menghadiri festival.

Ke mana gerangan pemikiran setelah karya itu hadir dan ke mana pula pemikiran yang menjadi dasar karya itu? Apakah mungkin telah terjadi krisis dan bahkan degradasi pemikiran kesenian di Kota Solo dan berpuas diri dengan isu dan arus industri kreatif yang juga tak pernah memberikan dampak signifikan kepada perkembangan ekonomi wilayah?

Mungkin kerajinan dan seni rupa tradisi bisa lebih punya arti. Dari semua itu, terasa krisis dan degradasi pendidikan kesenian memang terjadi, dan kian akut, sementra pendidik berebut gelar dan posisi.

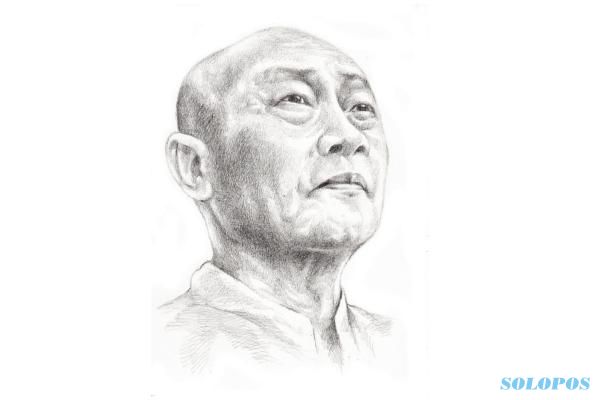

(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 25 Mei 2024. Penulis adalah networker dan organizer kebudayaan)